Quando parliamo di povertà, pensiamo quasi sempre al denaro che manca. Ma c’è una forma meno visibile, più silenziosa ma ugualmente grave: la povertà educativa.

La povertà educativa non riguarda solo la scuola

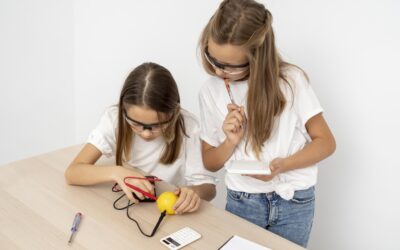

Andare a scuola non rende automaticamente una bambina o un bambino capace di leggere, scrivere o far di conto, né di sviluppare le cosiddette life skill, le competenze per la vita, per esempio quelle relazionali. Occorre anche che il sistema scolastico metta a disposizione insegnanti preparati, motivati e aggiornati, oltre ad attrezzature e materiale scolastico adeguato per offrire un’educazione di qualità, inclusiva e accessibile a tutti, anche ai bambini più vulnerabili, come quelli con disabilità o provenienti da famiglie problematiche o disagiate.

Ma la povertà educativa non riguarda solo la scuola o il rendimento scolastico. Riguarda la possibilità – o l’impossibilità – di un bambino di crescere libero, stimolato, accompagnato, ascoltato. Riguarda in modo più ampio i diritti umani, l’uguaglianza, la tolleranza, l’inclusione. Riguarda la capacità della nostra società di dare a tutti le stesse opportunità.

La negazione di un’educazione piena e dignitosa può segnare una vita più di quanto si possa immaginare.

Che cos’è la povertà educativa

La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale legato alla privazione nei primi anni di crescita di un bambino di risorse e opportunità per poter sviluppare pienamente le proprie capacità cognitive, emotive, relazionali e sociali.

Si verifica che, a causa di situazioni difficili o condizioni economiche di indigenza, molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in merito all’accesso a strumenti di evoluzione cognitiva come libri, materiale educativo, teatri, cinema, biblioteche, riviste e giornali, internet e tutto quanto possa rappresentare un punto di partenza per un approfondimento educativo.

Per questo, è evidente che non è una questione relegata alla scuola, ma si allarga alla vita quotidiana quando c’è assenza di stimoli, di reti affettive solide, di un ambiente che favorisca curiosità, crescita, autonomia.

La povertà educativa colpisce più duramente chi nasce in contesti fragili. E, come accade nella maggior parte delle volte, il futuro viene deciso molto prima che un bambino abbia la possibilità di scegliere.

Secondo ricerche consolidate, la povertà educativa è strettamente collegata a tre dimensioni principali:

- Risorse materiali insufficienti: libri, connessione internet, spazi adeguati.

- Risorse culturali carenti: bassi livelli di istruzione dei genitori, scarsa esposizione a stimoli cognitivi.

- Risorse emotive e sociali indebolite: mancanza di supporto, stress familiari, isolamento, relazioni fragili.

È una condizione che non si vede ma che può determinare il futuro, avendo un riflesso anche sullo sviluppo neurocognitivo, che risulterà deficitario a causa di queste privazioni.

Le dimensioni della povertà educativa

La povertà educativa “materiale”

È la parte più facile da identificare perché parliamo di bambini e ragazzi che non hanno accesso a libri e materiale culturale, per lo più per mancanza di consapevolezza familiare o per mancanza di possibilità economiche. Non hanno un luogo tranquillo dove studiare o non hanno la tranquillità di farlo, perché spesso vivono in situazioni di grande precarietà. Non possono permettersi attività extrascolastiche né accesso a internet o a dispositivi che potrebbero favorire l’accesso a risorse educative.

Durante la pandemia da Covid-19 tutto questo è risultato più visibile: migliaia di ragazzi sono rimasti esclusi dalla didattica a distanza perché “non connessi” e per la prima volta, probabilmente, molte istituzioni hanno compreso l’importanza di provvedere a un supporto materiale in questo senso.

La povertà educativa “emotiva e relazionale”

Questa è la parte più complessa, perché non è immediata da leggere. La povertà educativa emotiva riguarda tutti quei casi nei quali non c’è un adulto di riferimento che ascolti e accompagni la crescita di bambini e ragazzi; il vivere in contesti segnati da stress, conflitti o discriminazioni. Questo determina spesso l’incapacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni e la mancanza di fiducia in sé, negli altri e nel proprio futuro.

Qui entra in gioco la socialità: chi cresce senza reti di sostegno è a rischio tanto quanto chi non ha libri sul tavolo. E per molti minori la solitudine non è una scelta: è il risultato di povertà, migrazioni, marginalizzazione, violenza domestica, discriminazioni.

Le principali cause della povertà educativa

Date queste riflessioni, dovrebbe essere più semplice inquadrare le cause della povertà educativa, o almeno, quelle che determinano le situazioni più a rischio.

1. Povertà economica e disuguaglianze strutturali

La povertà economica aumenta drasticamente il rischio di povertà educativa.

È un meccanismo inaccettabile ma purtroppo evidente: chi nasce in un contesto fragile rischia di restarci per tutta la vita.

La povertà spesso si trasmette come un’eredità invisibile, un ciclo difficile da spezzare senza politiche pubbliche coraggiose e interventi sociali mirati.

2. Fragilità familiari

Le dinamiche familiari incidono enormemente sulla crescita.

Non parliamo di “colpe”, mai: parliamo di contesti in cui i genitori, spesso a loro volta vittime di povertà o discriminazioni, non riescono a garantire supporto emotivo, sicurezza, ascolto.

Le fragilità possono essere dettate da:

- stress economico

- violenza domestica, anche quando è violenza verbale

- casi di dipendenze in famiglia

- poca attenzione alla salute mentale dei minori

- genitorialità non supportata.

3. Discriminazione e barriere culturali

Molti bambini affrontano ostacoli invisibili ma potentissimi: bullismo e cyberbullismo, discriminazioni di genere, stereotipi, emarginazione sociale.

In questi contesti, la povertà educativa prospera in quanto figlia della mancanza di inclusione, della scarsa tolleranza verso la diversità, della negazione dei diritti fondamentali.

Ad esempio, le bambine, come dimostrano numerosi studi, sono spesso svantaggiate in molti Paesi del mondo sul piano dell’accesso all’istruzione. Le minoranze etniche possono vivere stigma e isolamento.

I bambini migranti affrontano ostacoli linguistici, burocratici, culturali.

Ogni barriera in più è un pezzo di futuro in meno.

4. Servizi educativi insufficienti o inaccessibili

In molte aree, soprattutto urbane e rurali, la povertà educativa è anche figlia dell’assenza di servizi scolastici di qualità e della latitanza delle istituzioni. Laddove non ci sono centri per l’infanzia, non ci sono scuole di prossimità, strutture sportive e culturali, spazi comunitari sicuri, progetti dedicati ai minori, tutto diventa più lontano e meno raggiungibile.

5. Ambiente digitale insicuro o non accessibile (digital divide)

L’accesso alla tecnologia è oggi una parte essenziale della crescita di ogni bambina e bambino. Ma la disparità digitale può creare nuove disuguaglianze. È il cosiddetto digital divide, ovvero la disuguaglianza tra chi ha facile accesso alle tecnologie digitali e chi ne è escluso.

Chi non ha accesso alla connessione, rischia di restare fuori dal mondo.

D’altro canto, ci sono altri pericoli legati all’accessibilità digitale che sono relativi, invece, a un accesso indiscriminato, non protetto:

- chi è online senza protezione può entrare in contatto con contesti pericolosi

- chi non ha un’adeguata educazione digitale resta vulnerabile a bullismo, manipolazioni, violenze.

Per questo Terre des Hommes lavora da anni anche sulla tutela online, con programmi educativi e attività di prevenzione.

Povertà educativa e discriminazione di genere

Le bambine e le ragazze, in contesti difficili, sono le principali vittime di discriminazione e questo si riflette in una barriera culturale. Come dichiara il Gender Gap Report del World Economic Forum, in molte aree del mondo, in particolare nei Paesi a basso reddito, le bambine affrontano maggiori ostacoli nell’accesso all’istruzione, perpetuando cicli di povertà e disuguaglianza.

Basti pensare che, in alcune aree, donne e ragazze hanno maggiori difficoltà ad accedere a internet, molte non possiedono nemmeno uno smartphone né un personal computer, in particolare nei Paesi a reddito medio-basso, su cento adolescenti maschi, solo 71 coetanee di sesso femminile hanno accesso alla rete.

In molte parti del mondo, ma anche in Europa, le ragazze devono affrontare ancora oggi retaggi culturali, pressioni familiari, stereotipi di genere, che comportano divari significativi nelle materie STEM, nelle quali le donne rappresentano poco più di un terzo del totale dei laureati.

Gli studi dimostrano che la povertà educativa femminile non nasce solo dalla mancanza di risorse economiche, ma anche da fattori culturali e sociali che limitano libertà, ambizioni e autonomia.

Povertà educativa e territorio: quando il quartiere diventa una gabbia

Il luogo in cui si vive condiziona enormemente le opportunità educative.

Quartieri senza servizi, senza spazi pubblici per i giovani, senza biblioteche, senza trasporti diventano gabbie che restringono sogni e possibilità.

In molti contesti, l’educazione è ormai una questione geografica: basta cambiare quartiere per trovare scuole con livelli completamente diversi di risorse, possibilità, prospettive. E questo non è accettabile in una società che vuole dirsi giusta.

Conseguenze della povertà educativa

Le conseguenze sono profonde, e spesso permanenti. Le prime che saltano all’occhio sono:

- sviluppo neurocognitivo compromesso

- rischio di abbandono scolastico

- difficoltà nel trovare un impiego

- minore partecipazione alla vita sociale

- aumento del rischio di essere vittima di sfruttamento e abusi

- povertà intergenerazionale.

Come possiamo contrastare la povertà educativa?

Da più di 60 anni Terre des Hommes lavora affinché ogni bambino possa esercitare il proprio diritto alla salute, all’educazione e a una vita libera da violenze e discriminazioni.

In quasi tutti i Paesi in cui interveniamo offriamo sostegno ai sistemi educativi locali con corsi d’aggiornamento per insegnanti e personale scolastico, corsi di recupero per alunni in difficoltà, donazione d’attrezzature e materiale scolastico, riabilitazione delle strutture scolastiche per migliorare l’accessibilità. Tutto questo con il fine di poter offrire a tutti i bambini un’istruzione di qualità.

Nei nostri programmi e nelle campagne, come con il progetto Indifesa, lavoriamo ogni giorno per assicurare a bambine, adolescenti e donne le stesse opportunità di accesso alla scuola, alla salute e ai servizi essenziali. Puntiamo a rafforzare la loro autonomia, permettendo loro di scegliere un lavoro dignitoso, di avere voce nei processi politici ed economici e di costruirsi un futuro libero da discriminazioni, con un’attenzione speciale verso chi vive situazioni di particolare vulnerabilità.

Allo stesso tempo portiamo avanti iniziative che favoriscano un reale cambiamento culturale: realizziamo attività di sensibilizzazione, prevenzione, formazione e sviluppiamo percorsi di tutela per individuare precocemente condizioni di rischio.

Coinvolgendo l’intera comunità, vogliamo rafforzare le relazioni sociali e ridurre le possibilità che emergano conflitti e violenze basate sul genere.

Solo nel 2024, il nostro impegno ha raggiunto direttamente oltre 450.000 bambine, bambini, e adolescenti.

La povertà educativa non è un problema “degli altri”. È una ferita collettiva, una perdita di talento, energia, futuro. Ogni bambino che non ha modo di sviluppare il proprio potenziale è un’opportunità di prosperità alla quale la nostra società sta rinunciando.

Per contribuire alle attività di Terre des Hommes per il contrasto alla povertà educativa clicca qui